Westhoekpedia

Une Histoire de la Flandre française

Portrait d’Alphonse Bergerot en 1907

Alphonse Bergerot, fils de directeur des contributions indirectes, commence sa carrière professionnelle dans l’administration des douanes. Il prend fonction en Algérie et participe à l’organisation des services civils de la colonie. À son retour en France, il est nommé à Lille et épouse la petite-fille du riche industriel textile André Colombier-Batteur. Il se consacre alors à l’action politique locale et se fait élire maire, en 1852, à Esquelbecq, lieu où la famille Colombier possède l’antique château seigneurial. Il demeure maire de cette commune pendant 56 ans. Catholique fervent, il est de toutes les œuvres locales de charité et fonde la société locale de secours mutuel. Conseiller d’arrondissement dès 1852, il siège au conseil général (canton de Wormhout) en 1869. Souffrant d’une implantation trop locale, il n’accède à la députation qu’en 1880 à la faveur d’une élection partielle, après avoir échoué précédemment. Il siège à droite, est réélu par trois fois, mais exerce une faible activité législative et se retire de la scène politique nationale en 1893.

Les parlementaires du Nord-Pas-de-Calais sous la IIIe République, Publications de l’Institut

de recherches historiques du Septentrion, 2000, pp. 165-166.

Il est l’auteur d’une Vie de Saint-Folquin (1855) et d’une Histoire du château et des seigneurs d’Esquelbecq (1857) écrite en collaboration avec l’archiviste de la ville d’Ypres, Isidore Diegerick.

Il décède le 11 février 1912 au château d’Esquelbecq à l’âge de 92 ans.

Auguste (1861-1841), reprend l’héritage politique de son père en devenant à son tour maire d’Esquelbecq (1908-1941), conseiller général (1925-1931) et député (1928-1932).

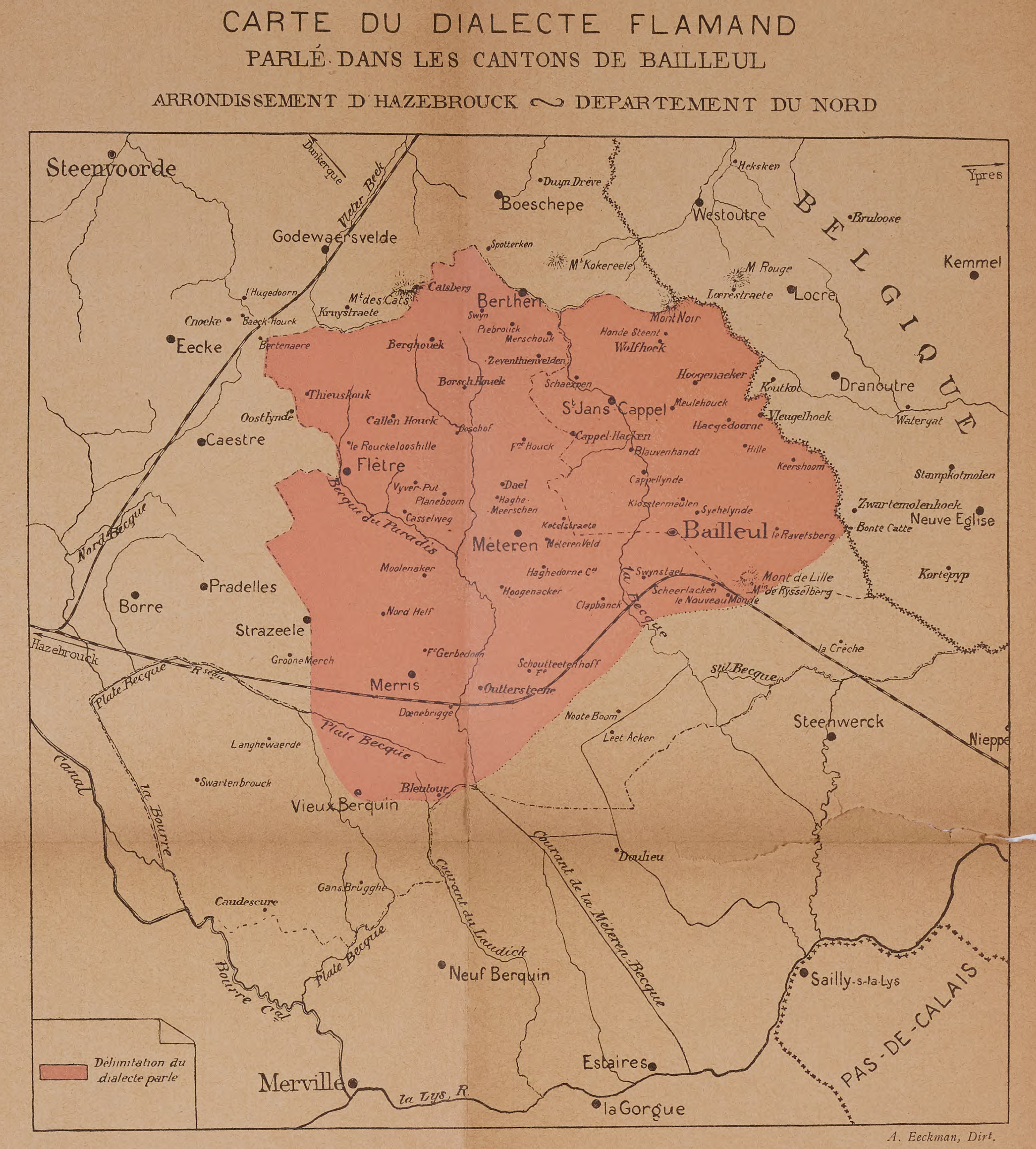

Carte du dialecte flamand dans les cantons de bailleul en 1890

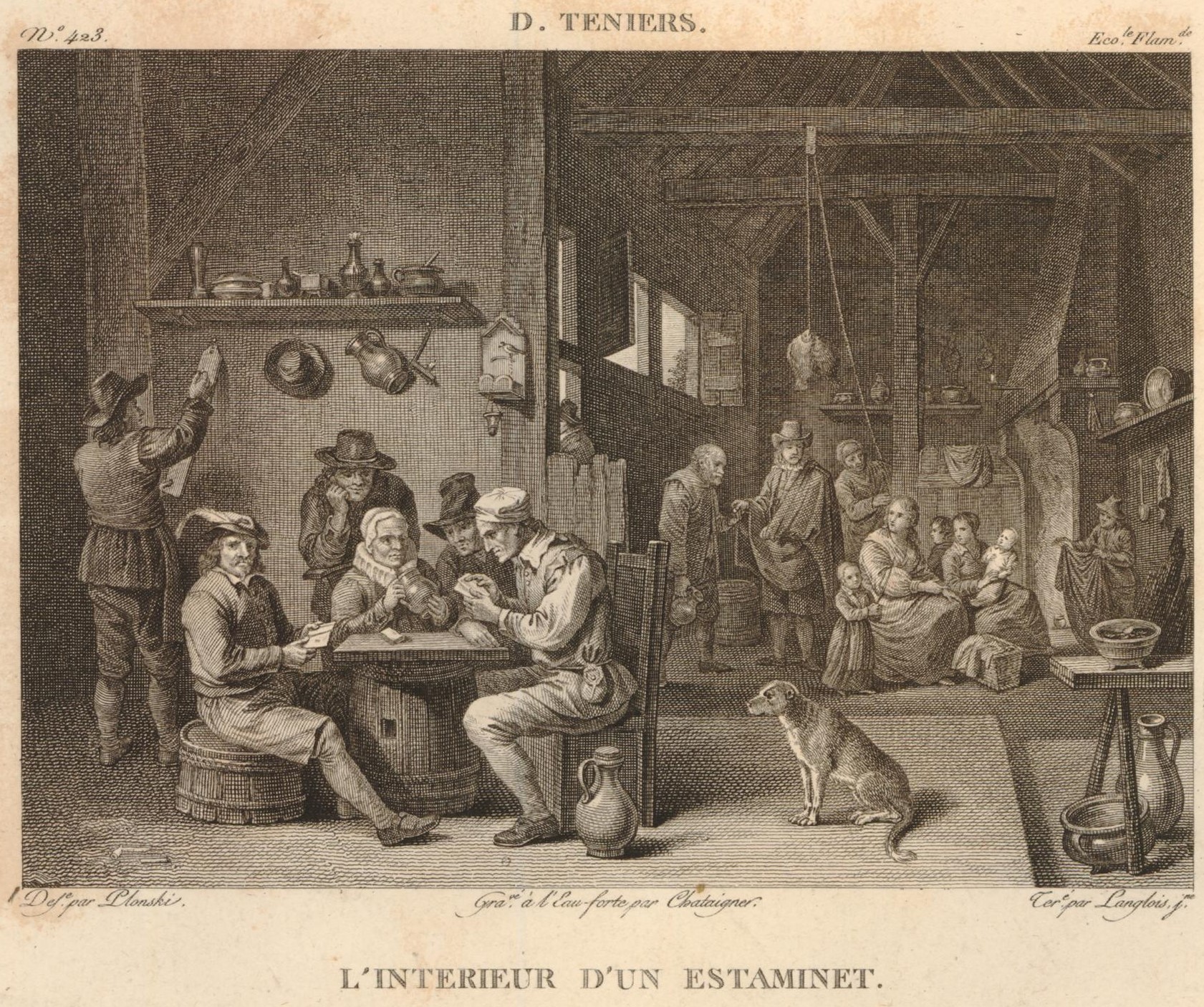

Intérieur d’un estaminet par Teniers le Jeune

Estampe de Langlois (1800), reproduisant un tableau de David Teniers le Jeune. British Museum

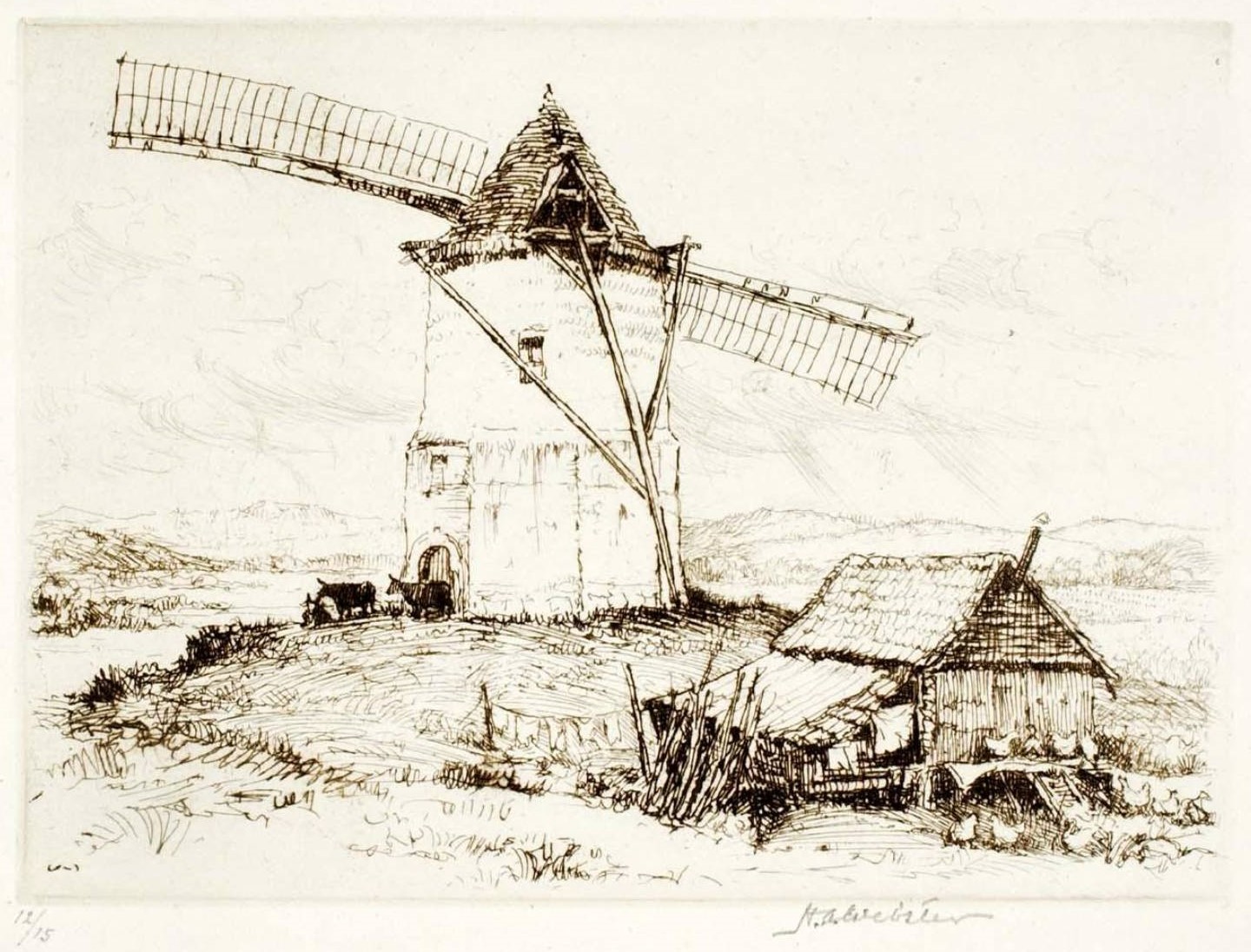

Le moulin de la Montagne de Watten

Crayon de Herman Armour Webster datant de 1938 – Smithsonian American Art Museum.

Webster (1878-1970) est un peintre graveur américain qui étudia l’art à Paris au début du XXe siècle.

Durant la première guerre mondiale, il s’engagea dans les services de santé des armées françaises. C’est durant cette période qu’il se prit de passion pour les moulins à vent encore nombreux dans le nord de la France.

Dans les années 1920 et 1930, il parcoura la France, accompagné de sa femme Germaine Huard, pour photographier et dessiner les moulins à vent.

Ses fiches descriptives notamment celles sur les moulins de la Flandre française – conservées à la Bibliothèque Nationale – sont d’une grande richesse pour l’historien des moulins.

Crayon de Herman Armour Webster datant de 1938 – Smithsonian American Art Museum.

Le Reuze de Dunkerque au défilé des géants de Lille en 1892

Photographie de Pierre Bernard représentant le Reuze de Dunkerque au défilé des géants de Lille le 25 avril 1892. Ce défilé a eu lieu lors des fêtes de bienfaisance organisées au profit des victimes de la famine en Russie et des 215 mineurs tués dans une mine près de Charleroi (B). Le public nombreux a pu admirer le géant Goliath d’Ypres, Gambrinus de Namur, Gayant de Douai accompagné de Madame et ses enfants Binbin et Fillon, le Monstre Doudou de Mons, Le Grand-Turc de Bruxelles et Lydéric et Phinaert de Lille.

Source : Bibliothèque de Lille.

Moulin dans les Moëres

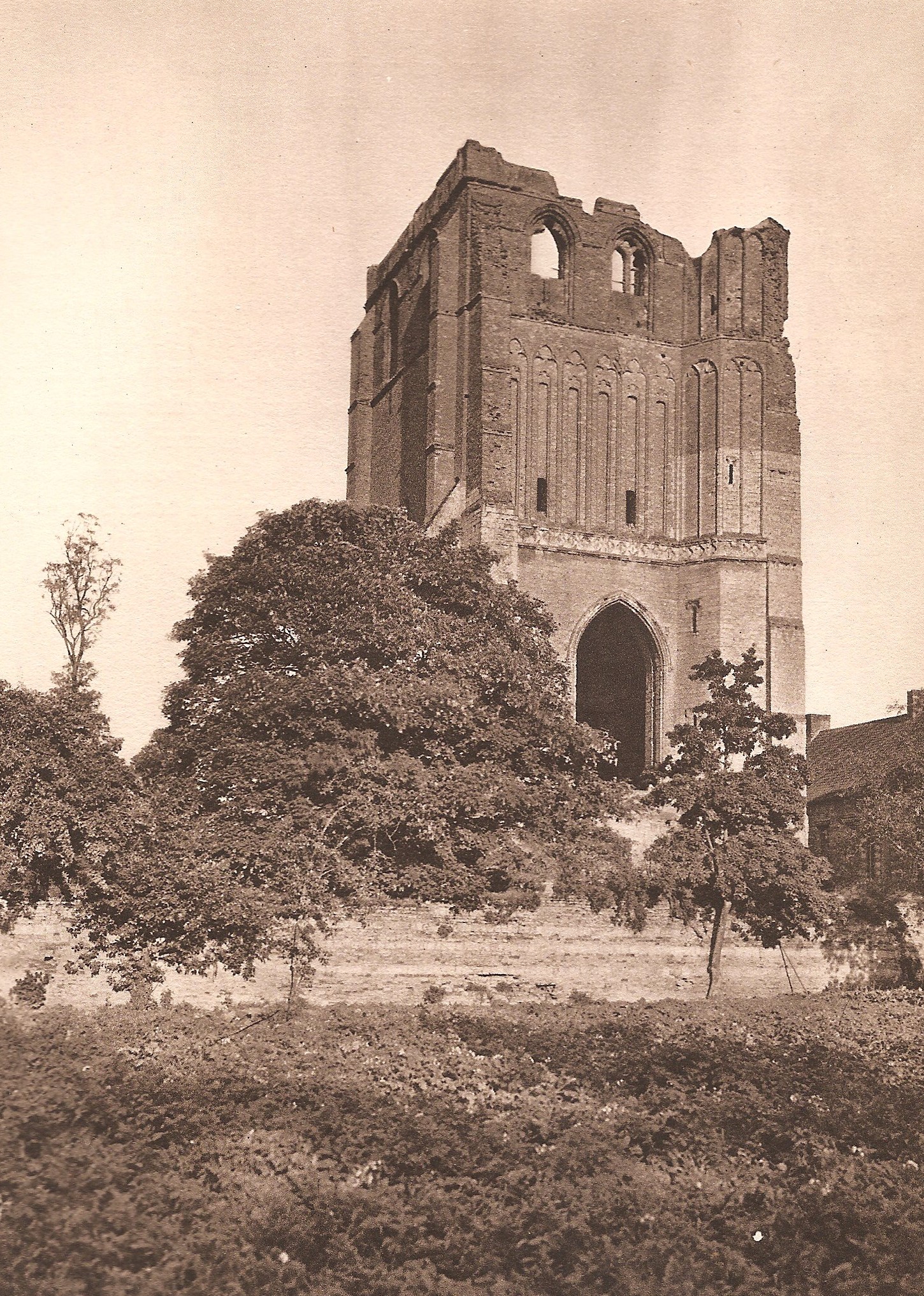

Watten – Les ruines de l’abbaye

Cassel – Le château Vandamme

Le château du général Vandamme, comte d’Unsenbourg, appartient actuellement à M. et Mme Félix Bollaert-Le Gavrian. C’est l’ancienne maison du dernier prévot de la collégiale Saint-Pierre, M. Pierre Alexandre de Magnac, docteur en Sorbonne, aumonier des mousquetaires gris, né à Exideuil en Périgord. Il était le fils d’Anet de Magnac, écuyer, seigneur de Premelière. Après la suppression du chapitre de Saint-Pierre, vers la fin de 1790, l’abbé de Magnac fut forcé de quitter Cassel, mais sans émigrer de France. Il se retira en Dordogne ; néanmoins, ses biens, sa maison de Cassel furent confisqués et venus, ses revenus supprimés. M. de Magnac se fixa dans son pays natal, à Exideuil en Périgord, où il mourut tristement le 20 août 1793, à l’âge de 67 ans. Le château fut agrandi et embelli par le général Vandamme ; on prétend qu’il voulut donner à la nouvelle construction la forme d’une frégate de l’époque Empire. Le beau parc anglais exuste encore en partie, on peut se faire une idée de ce grand parc en remarquant l’immense mur qui entoure les pâtures actuelles qui formaient autrefois le parc. Le château, possédé par différents acquéreurs, a vu disparaitre à peu près toutes les statues en marbre qui se trouvaient dans son parc. Nous n’ignorons pas la grand préoccupation des propriétaires actuels est de rendre ce beau domaine toute sa splendeur napoléonienne. L’intérieur du château est de style Empire ; les motifs, qui ornent les salons, sont variés et très beaux, les tons sont harmonieux et dans le goût de l’époque, blanc sur jaune clair, sur ton rose clair, sur bleu clair. Des colonnes de marbres rares, des châpiteaux travaillés avec art, un beau mobilier Empire en meuble toutes les salles, des pièces curieuses et importantes y sont déjà réunis ; le bureau de travail du général Vandamme et une partie de sa correspondance, le portrait du comte Diomède, son fils et unique héritier du nom, mort en bas âge, des porcelaines, des objets en bronze, etc. M. et Mme Félix Bollaert tâchent de restaurer complètement la demeure du comte d’Unsenbourg et de lui rendre son caractère familial de l’époque. M. et Mme Bollaert ont sauvé le château de la ruine et d’une destruction certaine. C’est un des rares monuments Empire existant dans le Nord de la France.

Daniel Tack, Mont Cassel historique, archéologique, pittoresque, 1922, pp. 71-72.

Le général Vandamme fit l’acquisition de cette demeure le 13 pluviôse an II (1er février 1794). En 1810 il fait rajouter un étage comportant des fenêtres en forme de hublots et des extrémités arrondies qui lui donnent l’aspect d’un navire. Côté sud, une colonnade est surmontée d’un fronton orné de l’aigle impérial.

Une association – Le cercle impérial de Flandre – a été créée afin de sauver ce château classé monument historique depuis novembre 1980.

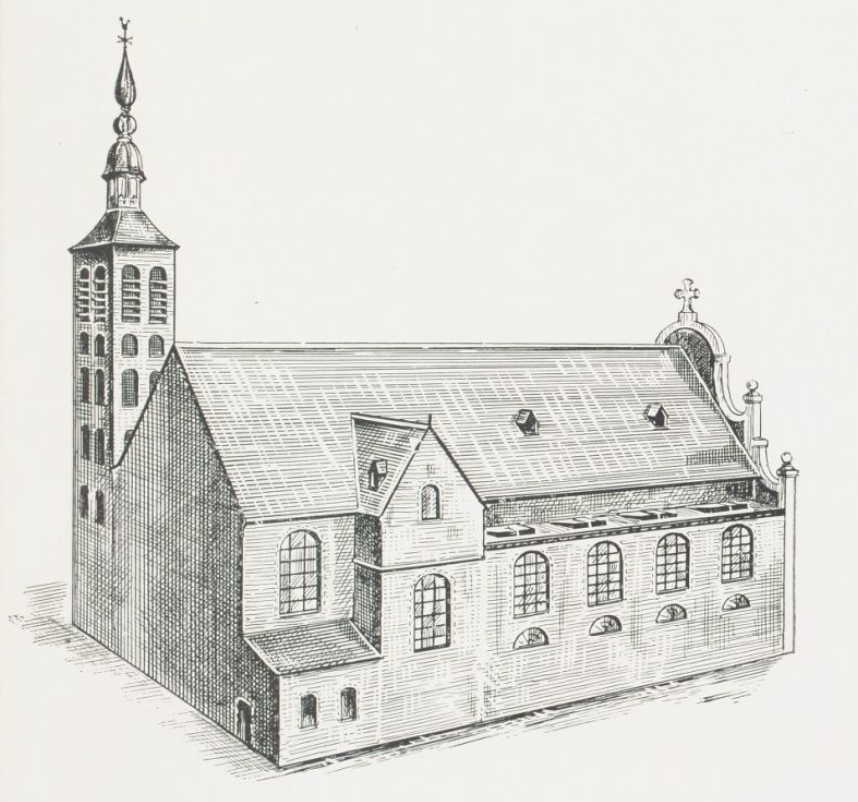

Bailleul – L’église des Jésuites